もくめんは、木と共に暮らしてきた日本人が作る美しく、持続可能な商品です。

目次

「木毛(もくめん)とは」

もくめんとは木材を薄く削って作った天然の緩衝材です。

別称、もくもう、ウッドパッキン(wood packing)とも呼ばれ、大切な商品を衝撃から守るラッピング材です。

明治天皇に果物を献上した際、岡山の大工さんが作ったのがもくめんの始まりと言われています。

木毛は、天然であることから吸湿放湿性が高く、メロンやスイカ、桃やブドウ、レンコンなどデリケートな青果類との相性が最もよく、野菜やその他の食品、飲料、陶磁器など様々な物の緩衝材としてもご利用頂いております。

当社の木毛(もくめん)は、緑豊かな高知県産の原木を使用し、職人達が丁寧に加工したものです。また、100%生分解性自然素材であり、化学薬品や漂白剤等は使用しておりませんので、安心してご利用頂け、製造に係るエネンルギーコストも低い、持続可能な商品です。

「もくめんの価値」

戸田商行の木毛(もくめん)は土佐の地で育った木材を原材料としています。元来、日本人は木に対して神聖な想いを持ち、生活の様々な場面で木の商品と共に暮らし、木の文化に親しんできました。

木でモノを包むというと、木の桶や樽、箱や径木(ギョウギ)、そして木毛(もくめん)がありますが、改めてそのものたちを見直した時、どれもがとても美しいことに気がつきます。

そこで思い至ったのが、日本人が持つ美意識でした。

本商品と同じように、緩衝材にもこだわり、すぐに捨ててしまうものでありながら、美しく作らずにはずにはいられなった日本人の価値観。

もくめんは、原木の状態で仕入れた木材の皮を剥ぎ、製材機で切断し、機械にセットします。機械には包丁状の刃物と鋸状の刃物を取り付けていますが、硬い木を削り続けると、刃物はすぐにボロボロになりますので、毎度、丁寧なメンテナンスは欠かせません。機械で削る際も、美しい仕上がりにするため目を離さず、木の目を見ながら手間と時間をかけて丁寧に作っています。

展示会でお会いしたお客様に「もくめんは端材で作っているのですか?」「もくめんは何かを作った後の副産物ですか?」と聞かれることがあります。合理的かつ効率的なものづくりが当たり前になった現代では、まさか緩衝材を、それほどまでに手をかけて作っていると思わないのだとしたら、少し残念な気持ちにもなります。

もくめんという素材は、科学技術万能の現代で、もう忘れかけている豊かな示唆が込められた商品だと考えています。

受け取る人への温かな思いやり、楽しみ、うるおい、そして、ゆとり。

安直な姿勢では、人の胸を打つ優れたモノは作れません。

先代から続いてきた日本人のもの作りの想いを、もくめんを通して紡いでいきたい。

かけがえのない価値のあるものとして私達は毎日、もくめんを作り続けていきます。

「もくめんを使うことの意義」

土佐のカツオ、鰹のたたきほどには知られていませんが、高知県の森林率は8割を超えて全国一位です。また日本の森林率68.5%も先進国では、フィンランドに次ぐ世界第2位です。資源のない国・日本と言われていますが、森林資源は乏しいわけではなく、実は使われずに廃れてしまっているという現状があります。

戦後の植林事業で成長した木材が伐採期を迎えています。安価で大量に入手できる外国産材が増えたことにより、昭和30年代に90%あった木材自給率も現在では20%に落ち込んでいます。

森林を伐らずに守ったり、植えて回復したりしなければならないのは海外の熱帯林です。自然破壊の指摘は海外では常識になりつつも、逆に、日本の森林は地域環境保全や災害から国土を守るためにも、適量の伐採、適切な利用、適度の植林をすることが必要です。

お陰様で『木の文化賞』を受賞したことからも、もくめんを商品として提供させて頂き、ご利用いただくことは、日本の森を守り、社会に貢献することとなり、また木の文化を継承していくことに繋がるであろうと考えています。

「もくめんの製造工程」

かつてもくめんは、昭和40年代頃まで盛んに製造されていました。しかし昭和50年代に入ると「プチプチ」と呼ばれる石油化学製の緩衝材が台頭し、日本中にあったもくめん工場は激減しました。全国で唯一の専業工場をご覧頂きます。

「原木について」

戸田商行で取り扱っている原木は主に松、杉、檜(ひのき)、楠(くすのき)がありますが、どれもそれぞれ効果や効能に関して特徴が異なります。

松

杉

檜(ひのき)

楠(くすのき)

「もくめんのサイズについて」

基本は、3種類のバリエーションがあります。

| 幅 | 1mm |

|---|---|

| 厚み | 0.1mm |

| 使用例 | |

| 人形の詰め物、 皮の薄い果物 |

|

| 幅 | 1mm |

|---|---|

| 厚み | 0.15mm |

| 使用例 | |

| 果物、ハム、チーズ、陶器、 瓶、ワイン、日本酒 |

|

| 幅 | 1.5mm |

|---|---|

| 厚み | 0.23mm |

| 使用例 | |

| 果物、瓶 | |

小と大のサイズは、松のみとなっております。

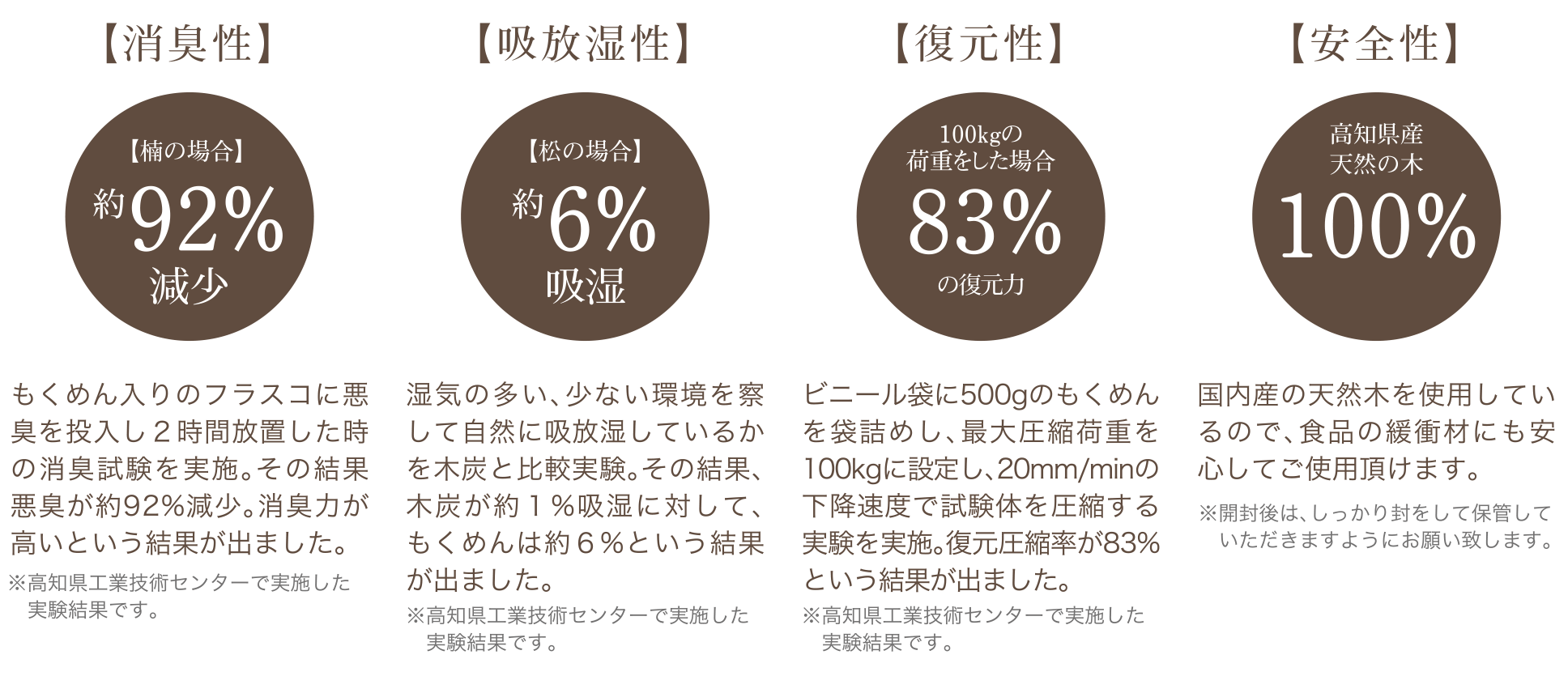

「もくめんの効果・効能」

もくめんは主に果実(メロン、文旦、スイカ、レンコン)等の箱詰めをする時の緩衝材として使用します。また、衝撃を緩和させる以外にも、緑化製品の保水性・保湿性・浸食防止効果を高める役割も担っています。石油製品の緩衝材には出せない温もりと優しさがあり、主役である果実をひきたてる名脇役として最適です。それ以外にもお酒や陶器等の緩衝材として、ぬいぐるみの芯材として、フラワーアレンジメントの材料等として幅広い用途にご使用いただけます。

「もくめんの緩衝材以外の利用方法」

もくめんは軽く、形を自在に変化させることができます。

ぬいぐるみやひな人形、剥製の詰め物、観葉植物のマルチ材や花材、アロマグッズの素材としてのご利用など多岐にわたります。

緩衝材として利用した後は、袋に入れて消臭剤として、靴箱などにお使いいただけます。

また桧は、袋に入れて湯舟に浮かべて頂くと、入浴剤として香りをお楽しみいただけます。